Initiatives for environment

JEJ Astage Group's Environmental Engagement Activities

Environmental Principles

JEJ Astage is not only involved in the design, manufacture, and packaging of plastic products, but is also dedicated to conserving the earth. As such, we are engaged in activities and policies intending to leave a beautiful planet Earth for future generations.

Basic Principles

Carefully consider the impact of our business activities, products, and services on the environment, and actively work towards reducing this impact via reduction of energy and raw material use, as well as reduction of waste materials.

- Pay attention to the impact on the environment caused by our daily use of energy, paper, and water, and reduce our usage. (Raise awareness regarding energy and water saving via signs, print documents double sided, etc.)

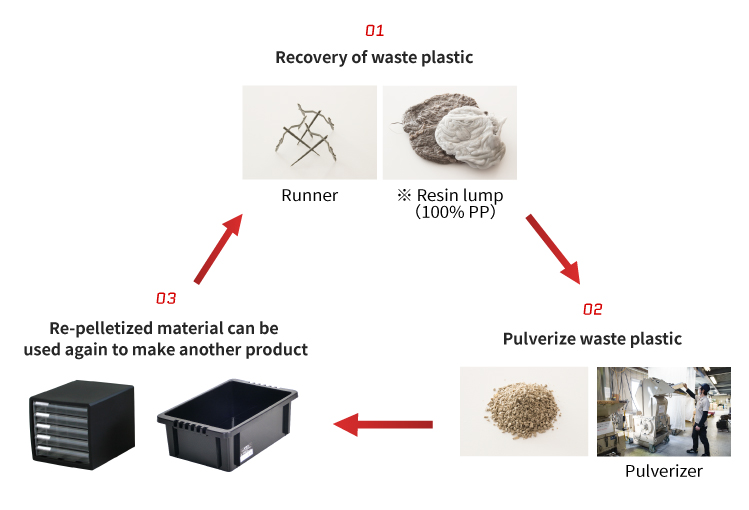

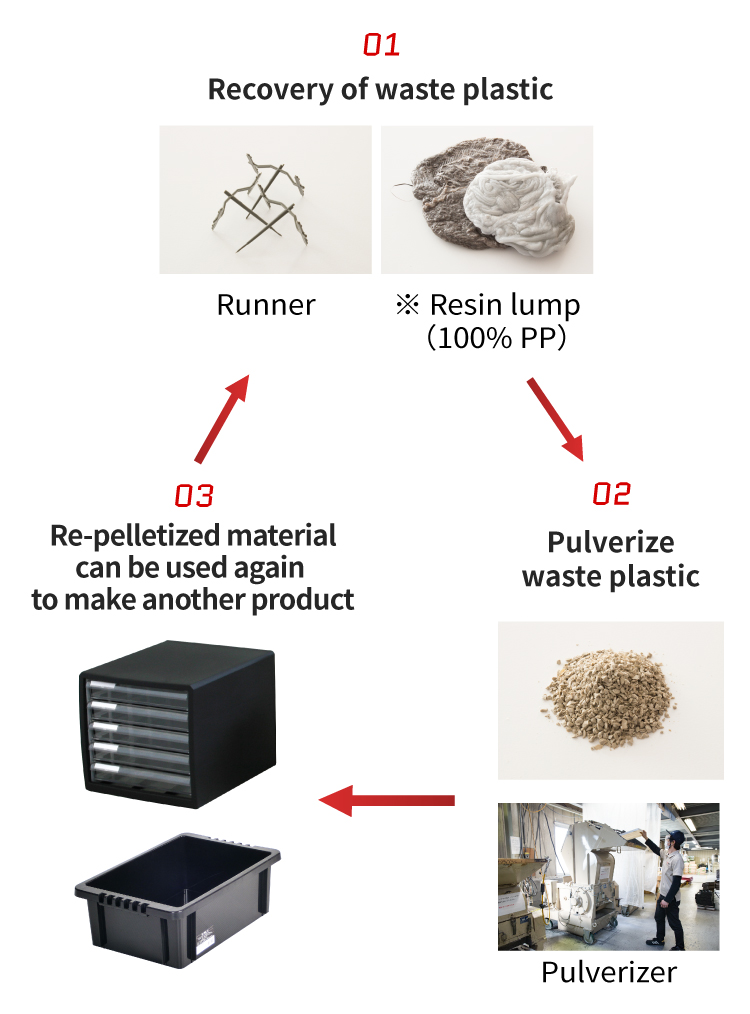

- Promote the recycling of waste plastic (Pulverized plastic can be used again to create new products)

Quality Principles

Reduce costs and eliminate claims through improved quality

Other Activities

Encouraging recycling

All waste plastic generated by our factories in the manufacturing process is pulverized and re-pelletized, allowing it to be reused to make another product.

※Resin lump is the material that is ejected from the injector at the start/ end of production or whenever there is a change in raw material or color. This is the base of reuseable raw material. Lumps can come in many shapes forms, but all are a mass of resin.

Utilizing the strengths of women

We aim to be a workplace where our employees, whether male or female, can work easily and feel that they make a difference. Even in the face of major life events such as marriage and child birth, we create a flexible workplace where our employees can evenly balance their work and home lives, all the while developing and advancing themselves and their careers.

Plan of action

In order to provide a workplace where our employees can balance their work life as well as family life, we have developed the following plan of action.

Childcard leave for male employees

Mitsuhiro Yamazaki

Interview: Taking childcare leave as a male employee

Q1: Did you experience any opposition from others or uneasiness taking childcare leave?

As the work environment here at JEJ Astage is one that promotes teamwork and following up with each other regularly so we can step in and help each other as needed, I was able to take childcare leave without any resistance or problems. My manager is also of the mindset that if it is necessary to assist your family, you should take childcare leave by all means. The approval process was simple and easy.

Q2: What made you decide to take childcare leave?

Well, as this was our second child, I wanted to be in a better position to support my wife as much as possible. In my case, it takes about an hour to reach home from work. So especially during the first few days at home with the new baby, I wanted to be close by, which is what led me to take childcare leave.

Q3: How was the reaction from other employees?

Many of my coworkers were very curious about it! There was no pressure to not take leave or any criticism of my choice. They were surprised and glad to know that our company offers this type of leave system and were curious about the differences between childcare leave and regular paid leave.

Q4: What did you learn or discover by taking childcare leave?

I really came to understand the stresses of taking care of a young child on your own. I was able to experience how difficult it can be to be "on call" as the primary child caretaker all day, and it has made me all the more appreciative of my wife and all she does for our family.

Q5: What kind of adjustments had to be made on the job in order for you to take childcare leave?

The general day- to- day tasks of the Accounting Department can be handled by all department members, so there were not any problems in that regard when I took leave. While there were cases where I had to request other department members to step in and handle specific tasks for special projects and the like, my coworkers supported me and were happy to help. This really helped the transition go smoothly all around.

Q6: Were there any merits or demerits to taking childcare leave?

Since becoming a working adult, I haven't been able to take such a prolonged break, so being able to do so while contributing directly to my family was a major merit. When I was working regularly, my wife would handle the majority of the childcare- related work, as I would often have to leave for work before my children woke up. By taking childcare leave, I was able to experience things that I usually miss out on, such as taking my older child to daycare or taking care of my younger child. These experiences are very precious to me, and I am glad I had the opportunity to have them.

"As far as demerits go, I think the adjustments and reallocation of your workload within the department while you are on leave can be tough.

For me personally, I was able to handle these adjustments relatively easily and without any major issues. However, while I was away my manager handled many tasks for me in order to allow me to focus on my family, and my colleagues also picked up my workload in addition to their own. Because of this, I feel that there was some additional burden placed on my department by my absence."

Q7: Do you have anything you want to say to anyone considering taking childcare leave?

All over the world, governments are advocating for more men to take childcare leave, and many companies are responding to this call to action by implementing systems for men to do so. By taking childcare leave, you are able to have may precious experiences that you would not have otherwise if you kept working as usual. Furthermore, by taking childcare leave yourself, you are able to better understand the challenges one may encounter upon doing so, and can help guide and encourage other employees who may be unsure or hesitant to take childcare leave as well. This all contributes to the creation of a workplace that is pleasant for everyone to work in, so I encourage you as much as possible to take childcare leave should you have the opportunity.

Foreign Technical Intern Training System

JEJ Astage complies with all laws and regulations related to the intake of individuals employed via the Foreign Technical Intern Training System. JEJ Astage, working together with related organizations, carefully conducts all procedures and training, ensuring all interns acquire the necessary technical skills and know- how. Interns then bring this knowledge back to their home countries to assist in further economic development as well as foster good relations between Japan and the interns' home country.

01 Advisor assignment

Interns are assigned suitable advisors to not only assist with learning and performing their training activities, but also life guidance support advisors, with whom they can consult with and receive advise to help with their daily lives.

02 Safe lodging guarantee

Rental of paid lodging as well as other items necessary for daily living is provided.

03 Safe workplace guarantee

All training areas/facilities follow the requirements as established by the Industrial Safety and Health Act, and have the necessary tools and equipment to promote a safe, healthy workplace.

04 Prohibition of unauthorized work

The employment of unauthorized workers is strictly prohibited, and unauthorized work is prohibited in all cases.

05 Nondisclosure of private information

Any disclosure of private information to third parties without written consent is strictly prohibited. Our interns' personal information is handled and managed with the utmost care and respect to their privacy.

Job creation for seniors

Our senior employees are a bounty of experience and skill, and one of our biggest missions is to ensure these valued skills and information are passed on. We provide a safe, stable workplace where our senior employees may choose to continue to work even after they reach retirement age.

01 Continuation of technology and know- how

Our senior employees not only represent a treasure trove of technical knowledge and skills, but also a wealth of life skills. They are a big source of inspiration to our younger, up and coming employees. By working side by side with our younger employees, we create increased opportunities for our senior employees to pass on valuable information to the younger generation, further driving their motivation and spurring on innovation as they find new ways to improve upon the information and techniques they have learned.

02 Securing a motivated workforce

Even upon reaching retirement age, there are still many seniors who maintain the same energy and motivation to work as they had in their younger years. By continuing employment of seniors, we can reduce turnover related to loss of interest, as well as turnover' s associated costs.

03 Reduction of human resource shortages

The gradual drifting away from permanent positions by young people along with continuously low birthrates are ongoing social issues in Japan. The continued employment of senior employees has thus, become a valid method of lessening the strain of human resource shortages.